智慧之光——中医药文化展

国家博物馆,“智慧之光——中医药文化展”,500余件文物藏品亮相,吸引大批观众。

该展览由中国国家博物馆主办、国家中医药博物馆承办。展览以“中医药文化”为主线,在全国范围内精心遴选文物藏品,按照“文明之钥”、“摄生之道”、“灵兰秘典”、“器药撷英”、“传承创新”五个单元,从发展历程、防治观念、医学典籍、中医药材、诊疗器具、未来展望、走向世界等不同角度出发,展现出一幅多层次的中医药文化图卷。

肇启于1580年的“三晋老字号”广盛原,因其悠久的历史传承、厚重的文化底蕴和全新的发展理念,和同仁堂、昆中药、叶开泰、宏济堂、达仁堂等中医药老字号共同亮相国家博物馆。六大老字号从中医药文化活态传承的角度生动展示了中医药世代相承、历久弥新的发展特点和时代价值。

广盛原国博展品

药王雕像

广盛原中医药文化博物馆收藏的一件三级文物亮相在展厅重要位置。

这件木雕造像名为:药王坐虎针龙。由于材质及年代的原因,这件木雕虽然有些金漆斑驳、下面还有虫洞及开裂,但整体依然完整展现当年的风采。

木雕造像中间是一位身穿唐代官服的人像,坐在一只低伏的猛虎背上,双手上举,上方是一条半空盘旋的龙。据介绍,过去传统中医药堂大多供奉此造像,中间的人物是唐代有药王之称的孙思邈。

孙思邈(581-682年)隋唐时期著名医学家,著有《千金药方》,为孙思邈积数十年经验,博采群书,删繁就简编著而成,取"人命之重,有贵千金"之意而命其名,是中国医学界千百年来训诫医德的典范,后世尊称为药王。

相传“药王”孙思邈进山采药,路遇猛虎挡路,大惊失色,却见猛虎并未对他扑咬,而是低俯下身子张开大口,眼中似乎是哀求之色。孙思邈十分惊奇,走近细看,只见老虎喉咙口横着一根白色的骨刺,明白这是老虎向他求医,本来取出骨刺对孙思邈来说是一桩小事,但想了想他还是从臂上取下一只铜圈放入虎口撑住老虎的上下颚,从铜圈之中伸进手去取出骨刺并在伤处敷上药物。老虎连连摇尾点头,似乎表示感谢。此后,孙思邈每当外出,猛虎便自动现身,驮他前往。

再后来的一天,孙思邈坐着老虎外出采药,忽然天降大雨,便在山边崖下避雨,孙思邈掬起一捧雨水闻了闻,又稍加尝试,随口说道:“看此雨水,莫非此降雨之龙生病了?”

不多时,来了一位老者向他求医,孙思邈略一诊脉,便知其为真龙化身,要求他现出原形方可诊治,龙王化形之后孙思邈取出银针以针灸之术将其治好。

这个故事就叫做药王孙思邈坐虎针龙,此后中医药堂之中供奉药王之时大多以此形像塑像,以纪念其医德与医术。

非遗泥人

广盛原展厅内一组以中医药场景的泥人作品成为本次展会的一个亮点,这些泥人人物表情生动,各种场景刻画活灵活现。这组泥人作品为大同市民间艺术大师、非物质文化遗产传承人宋英合的作品,现收藏于广盛原中医药博物馆。

宋英合,人称小满银,出生于大同广灵县登台堡,自幼与父辈学习绘画、泥塑等技艺,常年在五台山等地进行古建及寺庙进行彩绘等工作。自行创作以农村生活为题材的泥人多年,作品在山西、北京、河北等地多次展出,其创作技艺被认定为非物质文化遗产。

2020年广盛原中医药博物馆建立初期,邀请宋英合先生为博物馆创作展品,宋英合与广盛原工作人员一起进行素材收集、内容创意等,历时四个多月,创作出一组十三件以中医药场景为题材的泥人作品,此组作品,人物形像生动逼真,再现了传统中医药诊病、药材加工炮制、针灸、处方、养生等各个场景。

本次国家博物馆“智慧之光 中医药文化展”开展前应国家中医药博物馆商请,因展位面积原因广盛原携这组泥人中的八件作品参展(这组泥人作品共十三件)。

砂锅扣煅

广盛原参展的展品不仅有文物及艺术品展示,还有传统中药炮制加工器具的展出。

砂锅扣煅为传统中药炮制加工技艺之一,采用砂锅将药材密封在高温缺氧条件下煅烧成炭,又称密闭煅、闷煅、暗煅。适用于煅制质地疏松,炒炭易灰化及某些中成药在制备过程需要综合制炭的药物。

砂锅扣煅可改变药物的性能,产生新的疗效,增强止血作用。如血余炭,棕榈炭等。有些毒性药物经煅炭后可降低毒性,如干漆等。广盛原传统砂锅扣煅器具选用当地以优质石英、粘土为原料经高温烧制而成的砂锅,具有通气性,吸附性,传热均匀,散热慢等特点。炮制药材时以黄土为泥将其密闭,置于炉上,高温煅制。

本次参展的这件砂锅扣煅炉灶,依古籍记载复制而成,通体以铜制,整体为立方体型,配圆形砂锅取天圆地方之意。炉体一面开灶孔,其他三面雕以三皇造像,三皇为中医三世医学创始人,炉体上方圆形灶口四周以太极阴阳八卦环绕,整体砂锅扣煅器具灶体为铜制(金)、中间灶内为泥质(土)、中央加热(火)、烧之以材(木)、扣煅干漆(漆本水质)加上和泥之水,五行具全。

传统中药炮制工艺加工器具的展示,让参观人员对中药的传统有了更深刻的了解与认识。

老厂旧药与国药精品

广盛原中医药共有药品生产批准文号167个,以中药经典名方为主。本次展出的展品中有广盛原目前生产的安宫牛黄丸、局方牛黄清心丸、大山楂丸、逍遥丸、六味地黄丸、杞菊地黄丸、天王补心丸、党参养荣丸等等,国潮风设计、莫兰迪色系、非腹膜环保纸材等无不体现着广盛原老字号匠心精制。

广盛原独特的“小红罐大蜜丸”专利包装将传统经典剂型大蜜丸的外观形像大大提升,新颖的包装让参观者一改中成药包装陈旧老套的认识。

广盛原现有的药品生产批文大多为传统经典名方,这些药品在明清时期已经以传统前店后坊的形式加工销售,如早在明朝万历八年大同疫情期间生产的妙灵丸一直流传至今,为广盛原十大经典名方之一,另外清乾隆五十年浑源潘家与河北武安李家合开的镒和源药铺常年生产加加七十多种成药,其中的六味地黄丸、温脾固肠散、仲景胃灵丹等畅销大同周边,民国时期同德堂更是常年生产加工三百多种中成药,销售晋冀蒙周边各省。

本次展出的药品中一组广盛原老厂生产的中成药展示了原大同中药厂时期的产品,这些药品均为上世纪七十年代八十年代生产,至今保存完好,最让人不可思议的是其中那些蜡管包装的大蜜丸历经四五十年后,打开之后依然柔软如初,可以想象当时的品质。

大蜜丸作为传统中药经典剂型,以其易存贮、方便服用、易于吸收等特点广为流传,可是过去传统上有“蜜丸不过江”的说法,指的是因为南北地理特点、气候的原因,北方生产的大蜜丸一般到了南方之后容易吸潮后变硬、发霉等,后来人们发现也不是所有的大蜜丸过江到了南方都会有这种现象,这其中尤其以广盛原所产为代表,到了南方之后的广盛原大蜜丸依然保存完好,所以就有了“蜜丸不过江,除非广盛原”的说法。

如今广盛原传统大蜜丸加工技艺已经评为大同市非物持文化遗产项目,在本次国家博物馆展出后,国家中医药博物馆的“大蜜丸的历史与独特价值优势”科研课题委托广盛原承担。

中医用具

为让人们更多的了解中医,广盛原中医药专门精选了一组中医用具参展。

这是国家博物馆展出的两对瓷质脉枕,脉枕就是中医把脉时放在病人手腕下的小枕,最早出现于唐代。从唐代一脉相承延绵至今,脉枕所代表的中医文化在其间的历史中,一直发挥着福祉民众健康的积极作用。

就像许多日渐稀少的“老物件”一样,脉枕似乎离我们的日常生活渐行渐远。但是脉枕就是中医的一个重要代表。它见证着中医发展的进程,具有极高的历史意义。

这几个铜圈叫做虎撑,前边介绍药王坐虎针龙木雕像的时候说过,药王以铜环撑于虎口为老虎治病,后来走乡窜村的民间医生以此做为医者的标识,虎撑内空,中有圆珠,以食指插入孔中举起摇动旋转之时声音清脆而独特,人闻此音便知医者到了。

关于虎撑举起多高有一个说法,自认医术一般的,多置于胸前位置,自认医术较高的多置于肩高的位置,如果举过头顶,那就是说医术极高了,可谓神医,一般的郎中还不敢如此。

这是两个清代遗存的戥子(也叫戥称),过去中药的称量工具,现在中药铺还在使用,不过这两个是比较精细的,象牙的戥杆,平时不用的时候放置于鱼形木质包装内,一般是称量贵重药品才使用的。

上边这八个比挖耳勺大上一些的银质器具同样也算药品的计量工具,名为八仙分药勺,是分取药粉或贵细散剂所用,勺栟上方是造型各异的八仙图案。

历史遗存让人们在参观之余遐想过去中医诊病时的情景,更能激发人们对中医药的兴趣与爱好。

非遗剪纸

广盛原中医药参展展品中一套五件剪纸作品吸引了众多的观众。

这套剪纸作品为剪纸艺术大师、世界级非物质文化遗产传承人高清红的作品。

高清红,山西大同广灵县人,广灵剪纸第六代传承人。其作品创作广受欢迎,2013年7月,高清红剪纸作品《清明上河图》全卷走入联合国,受到联合国秘书长潘基文和联合国教科文组织总干事伊莉娜·博科娃的高度赞赏。

广盛原中医药博物馆收藏的这五件剪纸作品以中医药历史及传统中医药文化为题材,分别名为《源远流长》《美美与共 天下大同》《前店后厂 医药合一》《炮制遵古 辩治宜今》《材料地道 取利唯薄》。

《源远流长》以广盛原以明万历八年(1580年)大同疫情期间广盛药局施药、任服远夜梦曾祖传方、清末大同老号开业、1956年众老号公私合营为大同中药厂、2019年10月25日中医药大会召开当天盛世重光更名广盛原中医药有限公司等历史事件为题材,左下为陈可冀院士题写的广盛原赋。整幅作品生动再现了以广盛原为代表的中医药历史发展历程。

《美美与共 天下大同》以广盛原经典名方儿童感热清丸(原名小儿神效丸)及仲景胃灵丸东传日本为题材,并以《礼记 大同》为背景,展示了祖国中医药走向世界、造福人类健康的宏伟蓝图。

《前店后厂 医药合一》以广盛原老号为场景,展现了传统中医药的历史真实写照,前店看病接诊,后厂生产加工制药,医药合一的经营模式。

《炮制遵古 辩治宜今》《材料地道 取利唯薄》两幅作品生动再现了地道药材的生产产地及加工炮制等场景,同时展示了现代中医药的发展与传承。

剪纸是世界非物质文化遗产,以非物质文化遗产的技艺展现中医药这一传统文化的传承可以说是相辅相成。

本草食芄

广盛原中医药携诸多展品代表老字号中医药企业参展。广盛原中医药的一个系列新产品吸引了众多的年轻人,这个系列产品叫“本草食芄”。

“本草食芄”遵循中医药“药食同源”的理念,由国内方剂学泰斗、国家药典委员会原主任委员高学敏教授亲自组方,针对现代人不同生活场景的健康需求,按照中医理论优选中药材精准配伍。

食芄的“芄”字,本意是指一种多年蔓生草本植物,可食用也可入药,寓意着食芄取材天然本草,零蔗糖、零添加、零防腐剂,符合现代人的健康需求;同时,“芄”与“丸”音同形近,也体现了食芄与传统中医药经典的“大蜜丸”的关联。

本草食芄是传统中药经典剂型在现代应用的体现及创新。

“五爪佛手颠倒挂,本草食芄巧玲珑……”在2022大健康产业西湖论坛上,一首名为《本草食芄》的新歌给不少参会人员留下了深刻印象。

“本草食芄”真正贴合年轻人好玩的心态,围绕他们的消费场景开发产品。比如说年轻人熬夜是常态,还要熬最深的夜,熬夜食芄可以很好地改善熬夜之后气血亏虚的状态,减少熬夜对肝肾带来的损伤,让人第二天精力更充沛;针对女性,专门开发了姨妈食芄;爱吃又怕胖的,有餐后食芄。这些符合年轻人需求,也符合他们食用场景的创新,既是广盛原的创新,也是国潮。

恒山芪王

广盛原展厅内一根装在盒子里的黄芪药材赢得了诸多赞誉,看到的人都对其露出惊叹的表情。

广盛原这件参展展品出自黄芪的道地产区--山西大同浑源恒山,自古恒山黄芪甲天下,这根黄芪更是恒山黄芪中的佼佼者,整支条均匀且近乎笔直,通体完整四米多长,上方直径八公分,最下方直径一公分,按推断其下方有近一米的枝条在采收时断裂,其实际生长根系约有五米。

这根黄芪药材采挖于浑源恒山官儿乡素有“北芪正宗、黄芪之源”的北土岭沟广盛原野生恒山黄芪原生态培育基地。

北土岭沟近三千亩坡地,海拨1500米到2000米,正是恒山黄芪最适宜生长的地势,早在明末清初之时,这里产的黄芪就已经做为贡品上贡朝廷,至今沟内还保留有清朝时期的一座窑洞,是当时芪农为看守黄芪所建。2013年为保护野生恒山黄芪资源,广盛原进行围封天养,建立野生恒山黄芪原生太培育基地,仅进行可再生性的适量采收。

黄芪最早见于《神家本草经》,列为上品,李时珍《本草纲目》载“耆,长也,黄耆色黄,为补药之长,故名,今俗称作黄芪”。

据介绍,黄芪的芪字本为耆,过去有一个词叫“耆艾”,泛指老年,耆为六十岁、艾为五十岁。之所以以耆艾泛指长者,是因为古人认为草本植物苗体直立生长向上最高的是艾草,而草本植物地下根系直立向下生长最深的是黄芪,所以人们以此来比喻人的生长能力。

老号沙盘

为了让人们能更直观的了解广盛原老字号实际形像,广盛原中医药以企业生产厂区、黄芪基地、百年老号三个实景制作成沙盘模型。

第一个沙盘是广盛原中医药有限公司生产厂区,该沙盘再现广盛原中医药位于大同市医药园区的生产厂区实景,从门太极阴阳八卦广场到广盛原五行中医药文化长廊,以及广盛原大蜜丸智能制造生产车间内景,向观众展现传统文化与现代科技相互融合。

第二个沙盘是广盛原中医药位于大同古城鼓楼东街的百年老号,此沙盘将广盛原百年老号真实再现,包括前店后坊名医工作室加熟药坊加工炮制,以及广盛原中医药文化博物馆和中医药主题民宿等。

第三个沙盘是广盛原野生恒山黄芪原生态培育基地,位于素有“黄芪正宗,北芪之源”之称的浑源县官儿乡北土岭沟,三千亩的野生恒山黄芪由广盛原围封天养,沟内有明清时期芪农守护黄芪的窑洞。

三个沙盘的实景展示让观众对广盛原有了直观的认识,很多参观的观众生出了去大同实地参观的念头。

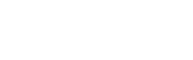

老号遗存(老号药目及发票)

广盛原中医药前身为成立于1956年公私合营期间的大同中药厂,清末大同城内药号林号,先后有四百余家药号在此开业,民国时期大同的药号呈规模化集中发展,但在解放后仍然有十四家药号存续。

1956年国家对各行业实行公私合营,大同中药业积极响应,先后有四次联名申请加入公私合营的浪潮中,后经大同统战部批准,这十四家药号并入之后的大同中药厂。

历经多年,这些老字号渐渐消被人遗忘,2019年广盛原盛世重光恢复老字号。

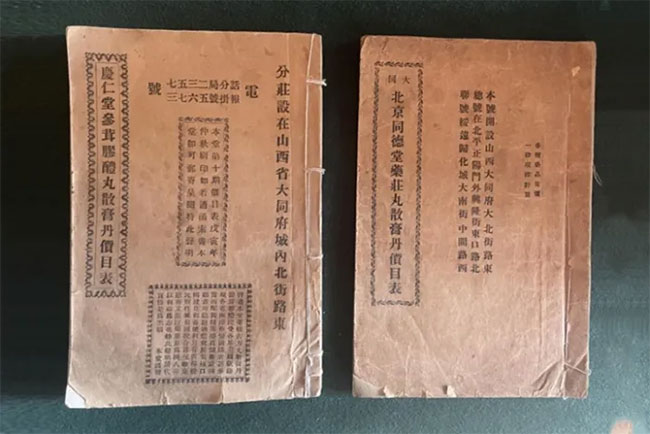

为找寻历史的记忆,广盛原中医药博物馆在民间收集与大同老号相关的历史资料与文献,本次在国家博物馆中展出的就有数件套这些老号留下来资料等。

字号留下来最有价值的当属其“药目”,这些药目不仅留下了他们字号名称、字号来历、当时店址、门牌,更展示了这些字号曾经生产加工的药品种类,同时在其内页还有这些老号曾经的理念如“炮制之繁无以复加,取利之薄无以复减”“修合恒存天良、材料务求地道”等,这些理念影响深远,至今仍在代代相传。

这些解放前后的票据,虽说简单,但内容规范,从日期、到药品名称、价格、患者名称可以说很详细,而且很多单据上我们还能看到复核、审批,同时加盖门店印章、发药人私章等,还有税花。

这块蝙蝠围绕的寿字砖雕寓意为“福寿安康”,是曾经大同老号药铺店铺墙上的遗存,可以看的出当时人们对健康的追求与祝福。

技艺传承

广盛原中医药展厅展出了部分传统中药加工器具,传统中药加工分中药材加工、中药饮片加工、中成药加工几个部分。

中药材加工主要以中药材产区加工为主,多数是采收之后除去非药用部分、晒干适宜储存,部分需要趁鲜切片或稍加蒸煮后晒干,用到器具多为普通农具、家用炉灶、刀具之类。

中药饮片加工方法多样,从药材的切制、炒制、酒炙、蜜炙等不等,用到的器具也主要是以切药刀,炉灶、炒药锅之类的,与家用器具基本无异。

此次展出因面积有限,展示了几件中成药加工器具。

中成药加工首先是要将中药饮片进行粉碎(当然也有煎煮提取的),现在中药饮片粉碎有粉碎机,但最早的时候是采用捣碎的方法,所用的药臼从石制、铁制、铜制不等,此次展出的两件药臼一为石制,一为铁制,均为民国时期大同老药铺曾经使用过的。

反复捣碎过筛粉碎的方法简单实用,但粉碎的细度不是很好,后来就了石碾、古磨之类的大型器具,但传统中药临方配制饮片用量大多较少,用之些器具就有些浪费。

聪明的古人发明了研船(也叫药碾子),这个以船型容器配上碾盘进行反复碾压并研磨的工具成了传统中药加工最基础的工具,研船有大有小,小的研般几十公分长,放在桌上用手来回推动;大的一米多长,人坐在椅子上用脚踩着碾盘的木柄来回推动,这个过程中还可以看书学习,可以说是一举两得。

这个研船的后边两块搓板样的木制品是传统大蜜丸最后成型的器械,名字就叫蜜丸手工搓板,这同样是一个传统中药加工的发明。

广盛原中医药博物馆中收藏了许多的原大同各老号留下来的传统加工器具,同时更传承了中医药传统中药加技艺,这些技艺多为原广盛原各老号代代相传,一直流传至今。